春日内観音堂/山王坊日吉神社の近くの観音様

結構近くにある津軽三十三観音の霊場の一つ。観音堂と朱印所は別の場所。

基本情報

神社名 : 春日内観音堂

読み方 : はるひないかんのんどう

霊場名 : 相内飛龍宮春日内観音堂

住所 : 青森県五所川原市相内岩井81

朱印所 : 青森県五所川原市相内47 蓮華庵隣

御朱印 : あり

御本尊 : 聖観世音菩薩

建立年 : 不明

創立者 : 不明

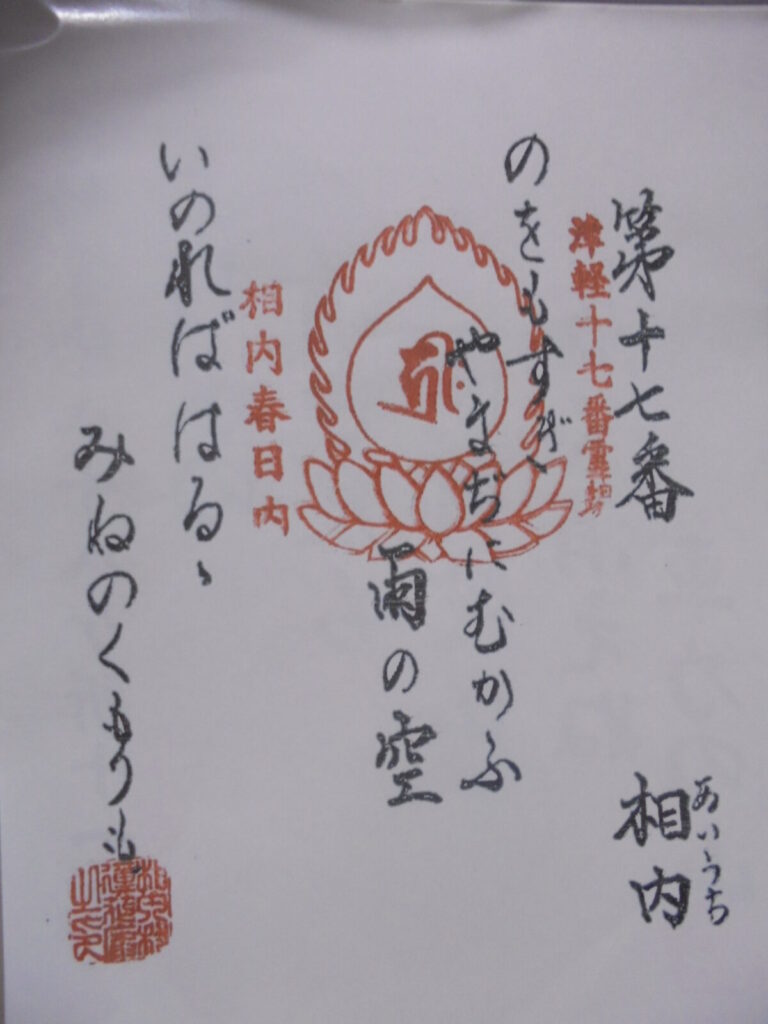

御詠歌 : 野をも過ぎ山路に向う雨の空 祈れば晴るゝ峰の曇りも

その他 : 津軽三十三観音霊場巡り第17番札所

歴史

観音堂内の案内板によると「津軽三十三霊場第十七番札所である。ここは竜興寺と春品寺跡と伝えられる。奥院は鞘堂で堂宇は飛龍宮と言われ、元和9年(1614)に観音堂として立て直されたという。明治元年、神仏分離にあたり、観音堂は廃堂となったが、まもなく聖観音を神体とする春日内神社として復元され、巡礼を迎え続けた。大正時代になって、飛龍宮を廃し春日内観音堂と呼びなおして、現在に至っている」とある。

春日内観音堂境内背景にある小滝があるが、ここが信仰の対象になっていた。『ハルヒナイ』はアイヌ語で【ハル=食料】【ヒナイ=石の多い川・沢】となる。【食料を齎す石の川】という意味から神聖視されていた。

江戸時代後期の紀行家と知られる菅江真澄も安倍家一族の史跡を見学する際に観音堂を参拝に訪れている。

御朱印について

・ あり

・ 蓮華庵の隣の成田商店でいただける

・ 以前は蓮華庵で自分で押印していた

・ 現在蓮華庵が無人のためだとか

観音様について

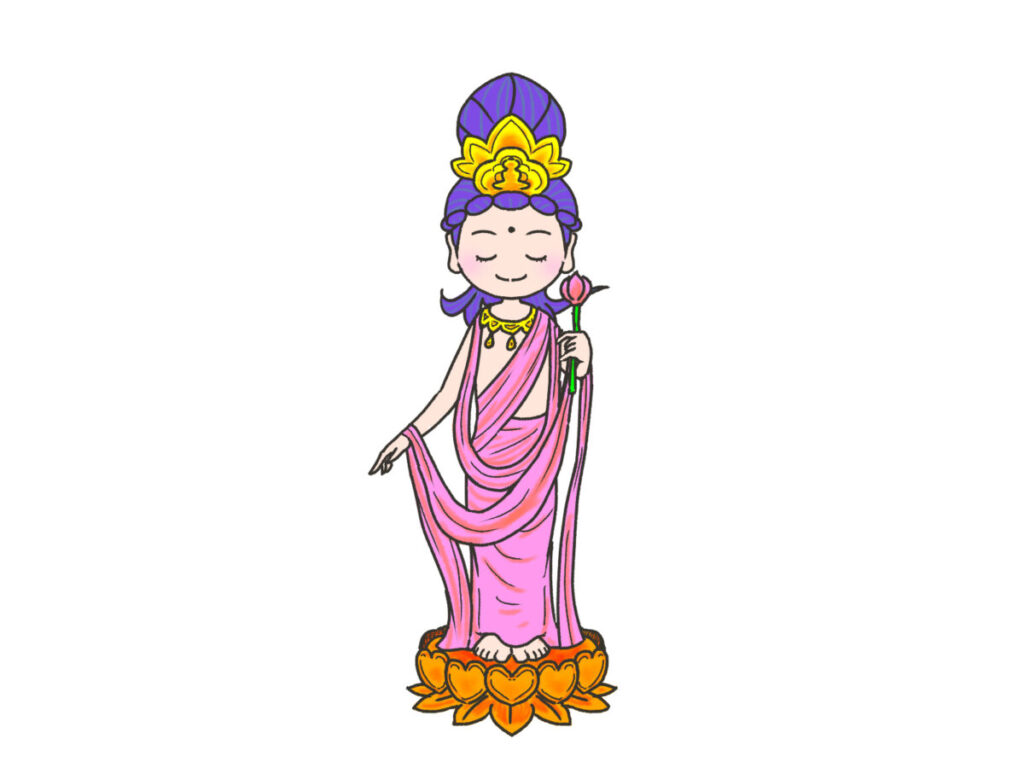

【聖観世音菩薩】

・ しょうかんぜおんぼさつ

・ 観音菩薩の一つの姿

・ 観音菩薩の基本形

・ 人々に最も近い姿

・ 観音菩薩は、人々を救済するために様々な姿に変化する

・ 人々が苦しみや悩みを抱えている声を聴き、その声に応じて様々な姿に変化して救済する⇒衆生救済

・ 慈悲深い菩薩

《様相》

・ 観音菩薩の基本的な姿

・ 一つの顔と二つの腕

・ 一面二臂

・ 人間と同じ姿

・ 左手に蓮華を持つ

・ 右手には施無畏印(畏れをなくす印)を結ぶ

・ 頭には宝冠をかぶる

・ 頭の上に化仏と呼ばれる阿弥陀如来の小さな像を載せる

《別名》

・ 観音菩薩(かんのんぼさつ)

・ 観世音菩薩(かんぜおんぼさつ)

・ 観自在菩薩(かんじざいぼさつ)

・ 正観音(しょうかんのん)

《御利益》

安産、子育て、病気平癒、厄除け、開運

・ 開運 : 運気を好転させ、良い方向へと導く

・ 苦難除去: 困難な状況や災難から人々を救い、安らぎをもたらす

・ 現世利益: 病気平癒、家内安全、夫婦円満、恋愛成就、子宝、安産、子育てなど、現世における様々な願いを叶える

・ 厄除 : 災厄や災難から身を護り、平穏な日々をもたらす

・ 極楽往生: 亡くなった後の極楽浄土への往生を助ける

・ 心願成就: 恋愛成就、学業成就、商売繁盛など、個人の様々な願いを叶える

津軽三十三観音巡りについて

・ 観音菩薩が衆生を救うために三十三の姿に変化するという信仰の由来から、【三十三】

・ 色々な地方の霊場巡りも【三十三】

・ 【三十三】という数字が付くものとして、【三十三間堂】や【西国三十三ヶ所巡礼】、他にも【三十三回忌】などがある

・ 三十三間堂は、本堂の柱間が33あることから

・ 仏教において、三十三回忌をもって弔い上げとする。個人の魂が完全に成仏すると考えられている

・ 平安時代から七巡礼の文化はあったというが、津軽ではそれよりも昔から観音信仰があったという

・ 津軽の観音信仰は故人の供養や修行としての意味合いの方が強かった

・ 青森では、修験者によって各地に信仰が伝わる

・ 西国で三十三観音霊場が制定され庶民の間で流行する。江戸時代になり船の往来と共に、その文化が鰺ヶ沢から津軽全域に広がる

・ 当時は西国三十三観音霊場の砂を産めて、埋めたところを巡礼することによりその御利益を得たことにはじまる

・ 因みに津軽三十三観音霊場の札所は、民間が制定したとも、津軽藩が制定したとも言われる

・ 津軽藩ということは少なくとも300年以上もの歴史があるのが津軽三十三観音霊場ということになる

境内の様子

【一の鳥居】

笠木 : 水平

島木 : なし

木鼻 : あり

楔 : あり

額束 : あり

その他 : 笠木の断面が下方に斜め

・ 木造で朱色ではない

・ 島木が無い神明系鳥居で、額束や楔と木鼻がある鳥居は、【宗忠鳥居】

・ 山の中を進んでいくと、コレが出てくると来る

【参道】

・ 入口の一の鳥居から少し車を進めると観音堂に行きつく

・ 見てわかるように、石像が出迎えてくれる

・ さらに奥に進むと霊場名と御本尊名が掛かれた石碑

・ 入口はまだ走りやすいが、奥に進むと落ち葉と枯れ葉の道路に行きつく

【神橋】

・ 朱色の橋がある

・ 前はしっかりと整備されていたらしいが、現在は通行止めのロープが張られている

・ 壊れていて危ないからなぁ

【狛犬】

髪・眉 : 前髪がカールして眉を隠している。髪は短めで毛先がカールしている

口・歯 : 牙が上下に着き合計4本。他の歯は見えない

髯 : 顎髭がパヤパヤと生えている

耳 : 伏せ耳で下がり、横に拡がる

目・鼻 : 楕円形の瞳。顔の中心に着く獅子鼻

毛・尾 : 毛並みは体に張り付き、尻尾は立ち尾

手足 : 手足は太く短い

姿勢 : 背筋を伸ばしたお座り

・ よく視るタイプの狛犬

・ 伏せ耳の獅子鼻で楕円形の眼を持つ

・ 江戸風と浪速風の間くらいのよく目にするタイプの狛犬

・ 何か飼い犬なのか、ロープで観音堂の柱に固定されている

・ コンビニ前で飼い主を待つ犬かな?

【御社殿・御拝殿】

階層 : 平屋建て

材質 : 木造

建築様式 : 入母屋

屋根の特徴: 妻入り

屋根の材質: トタン

・ 造りは簡単な小屋のような見た目

・ 薄市観音堂や沖舘間の運動にも似た建物

・ 見た目は貧相だが、中は立派な観音堂

・ 壁の木が味が出ている?

・ 意外と中はヒンヤリしているが、整理してある

・ 一番すごいと思ったのは、カメムシが居なかった

・ 無人のところはカメムシが多くて…

まとめ・感想

山王坊日吉神社で聞いた通りにすぐ近くにある観音様。

山王坊とは違い此方は道中が心配になるような坂道を進むと見えてくる。申し訳程度の『かんのん様』の看板が頼り。

小さいながらも神橋も備わった小堂だ。落ち葉から察するに、秋なんかは綺麗なのかな?

朱印所は嘗ては蓮華庵だったが、現在は蓮華庵が無人になったため、隣の商店でいただける。このあたりは薄市観音堂さんと似ている。去年は蓮華庵さんでいただいたなぁ…その時も無人だったけど。

人と風景は変わりゆくが、そこに居るであろう神霊は変わりなく見守ってほしい。そのためにも無人だからこそ、綺麗にしっかりと参拝していきたい。